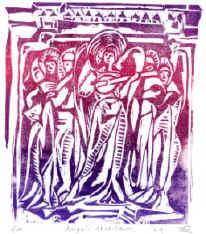

木版画 「Woodcut」 について

コラグラフのプロセス 銅版画エッチングのプロセス 銅版画アクワチントのプロセス 木版画のプロセス

木版画(板目木版)のプロセス:

木版画は凸版の一種で、板目木版 (woodcut)と木口木版 (wood engraving)があります。 |

|

|

木版画の種類: 板目木版の 材料と道具 1. 下絵を描く(図1) スケッチでは、現実の風景を観察してなるべくそのまま描きます(図1)が、下絵(本作品では下絵は無く、直接スケッチからトレーシングを行っています)では、白黒の版画作品をイメージしながら、木版画として効果的になるように、形を誇張したり省略したり、線を整理することが大切です。線を太くしたり間引いたり、版画の効果を考えて筆ペンで墨入れしておきます。*多色刷りの場合は、下絵が色分解の設計図になるので、下絵の段階でしっかりと計画を立てます。 |

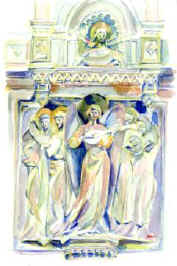

スケッチ (図1) 平井栄美 「薔薇の聖母教会の楽奏天使」 (フィレンツェ) Y2005 透明水彩 |

|

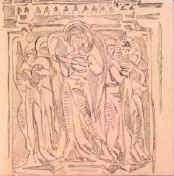

2. 版下の作成(図2) 下絵(本作品では、スケッチ)ができたら、上にトレーシングペーパーをテープで固定し、形を鉛筆またはペンで写し取ります。墨入れした箇所も写します。時々トレーシングペーパーをめくって、写し残しがないか確認します。(これが『版下』です)

|

版下の作成 (図2) |

|

3. 版木にトレース(図3) * 彫ったところがわかるように、版木には予め色を薄く塗って乾かしておきます。 版下を裏返して(注・版には左右逆転させたイメージを転写するため、裏返すことを忘れないように!)版木の上に置き、間にカーボン紙を挟んでマスキングテープで固定し、版木に写す。写し漏れがないかカーボン紙をめくって時々確認します。 見当について 版木に紙をのせる際に、紙を置く位置の目印になるところが「見当」です。同じ紙に複数の版を重ねて刷っても絵がずれないようにするためのものです。*単色刷りや余白を多く取る場合、見当はつくらないこともあります。

|

版木にトレース (図3) |

|

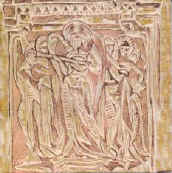

4.版木を彫る-「陽刻」切り回し&さらい(図4) ①

輪郭線の外側に版木刀(小刀・切り出し・印刀)で台形に切り込みを入れます。(切り回し) ② 切り込みから1、2mm位残して丸刀( 駒透 )と平刀( 間透 )で大まかにさらいます。(さらい) ③ 輪郭の切り込み線のところまで平刀でさらい、さらった面を平らにします。 *彫りの基本をふまえて、個々のやりやすい彫り方をみつけましょう!

|

版木を彫る (図4)

|

|

5.刷りの準備-紙を湿らせる 版画用紙は、予め刷毛で水を含ませてボール紙に挟んでおきます。刷る際に、しっとりとするくらい。 6.刷りの準備-版木を湿らせる 絵具が版木にのりやすくするため、水をつけた刷毛で版面を湿らせます。絵具を準備する間、充分に水分を含ませる。余分な水分は布で拭く。 7.刷り-絵具を伸ばす(図5) ① 水彩絵具(ここでは不透明水彩)を絵皿にとり、水(少量)で絵具をのばします。 ② 版木に絵具を刷毛でまんべんなく伸ばし、溝の部分は刷毛でかき出します。 ③ 水(少量)で薄めたのりを置き、絵具とのりがまんべんなく広がるように刷毛で伸ばします。 ④ 版画用紙(ドウサ引き)をのせ、バレンを縦横回しながら均等に圧力を掛けて刷ります。 ⑤ 紙を途中までゆっくりはがしながら、刷れていない箇所を確認します。 完成!(図6) 作品の下に鉛筆でサインして完成。 |

刷り (図5)

|

平井栄美の木版画教室はこちらへ

「木版画教室」

ガッレリア・アッシジ

〒277-0863 千葉県柏市豊四季119-29

Tel & Fax 04-7103-8005

Email: assisi@jcom.home.ne.jp

http://members3.jcom.home.ne.jp/assisi/