Galleria ASSISI

JAPANESE

ENGLISH

◆過去の講座記録-1◆

杉本ゆり女史による過去の講座記録です。

| ① 講座シリーズ「中世スペイン教会音楽史」&「イタリア教会音楽史」(2012-2013年) ② 「音楽からみるフランシスカン霊性」&「フランシスコ会典礼音楽」 四谷サンパウロ・シリーズ(2008年-2013年) ③ 「ビクトリア没後400年記念講座」(2011年) |

◆過去の講座記録-2へ◆

| ① 「ラウダを歌う会」 (2011年-2014年) ② 「音楽からみるフランシスカン霊性」新講座シリーズ(2014年-) ③ 「ラウダ講座」(2014年-) |

![]()

①講座シリーズ 「中世スペイン教会音楽史」

&「イタリア教会音楽史」

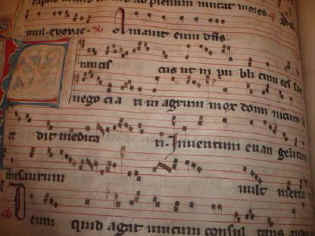

「パドヴァの聖アントニオの聖務日課(最古の写本

)」

photo: Y.Sugimoto

|

日 |

時 |

シリーズ講座 内容 |

|

◆2013年 2月23日(土) |

|

シリーズ イタリア教会音楽史 イタリア単旋律音楽(1) イタリアにはアンブロシウス聖歌の時代から中世・ルネサンスにかけて豊かな、そして大変ユニークな音楽の遺産があります。音楽大学の音楽史の授業では教わらないようなこの分野を私も手探りで勉強していきたいと思います。グレゴリオ聖歌は国籍なき音楽ですが、それに先立つローマ聖歌のなかにイタリア的なるものの端緒があると考えます。それはイタリアのルネサンスやバロック音楽を勉強する際にも役にたつことと思います。楽譜を囲んで少しずつ音にしていきながら知識を共有しあうような形でやっていきたいと思います。 |

|

◆2013年 2月25日(月) |

10時30分~12時 |

|

|

◆2012年 9月10日(月) |

14時~16時 4階聖堂 |

シリーズ イタリア教会音楽史 ジョヴァンニ・ガブリエリ没後400年記念講座 ヴェネツィア楽派の巨匠ガブリエリを再評価する講座です。サン・マルコ教会音楽を中心とするヴェネツィア音楽史を概観しながら、ヴェネツィアの状況、ガブリエリをとりまく環境、彼の教会音楽、そしてマドリガーレを考察し、分割合唱の歴史を検証します。 |

|

◆2012年 2月25日(土) |

午後2時~4時 会議室 定員15名 |

シリーズ 中世スペイン教会音楽史 3日とも内容は同じ。 |

2月27日(月) |

午後2時~4時

会議室 |

|

3月5日 (月) |

午前10~12時

聖堂聖堂 |

|

|

|

||

![]()

|

武蔵野音楽大学音楽学学科卒業。中世ルネサンス音楽史専攻。日本音楽学会、国際音楽史料学会、日本賛美歌学会、NPO法人日本ルネサンス音楽普及協会会員、聖グレゴリオの家・宗教音楽研究所勤務。 主な論文に「コルトナ・ラウダ概論」「コルトナ・ラウダにおけるマリア賛歌」「コルトナ写本におけるイエス・ラウダ考察」「コルトナ写本における聖人ラウダ考察」「アシジの聖フランシスコ祝日聖務日課について」「ユリアヌスの詩と音楽」「アシジの修道院図書館について」「国際音楽史料総覧について」 1997年より、たびたびアシジ、コルトナの図書館を訪れてMichele Lanari, Marco Sofianopolo, Feruccho Brambillascaの指導でラウダの勉強を続ける。また音楽史上におけるフランシスコ会士の業績を研究中。2005年にLaudesi Tokyoを結成して演奏活動を開始。各地コンサートで好評を得る。 ラウダの勉強を続ける。Laudesi Tokyoを創立して2005年より演奏活動。また音楽史上におけるフランシスコ会士の業績を研究中。著書に「アビラの人ビクトリア」(フォンス・フローリス刊)がある。また「スペインのガリシアを知る50章」(あかし書房)において,“中世ガリシア文化における音楽の遺産ー聖ヤコブ典礼音楽について”を執筆。また学習院大学生涯学習センターにおいて「中世スペイン音楽」の講義を、上智大学神学講座において「キリスト教音楽」の講座、スペイン国営セルバンテス文化センターにおいて「中世ガリシア音楽」を受け持つ。2011年にスペイン大使館の後援を得て、「スペインの光のなかのビクトリア」をプロデュースし、サンチアゴ写本の日本初演を行う。 著書に「アビラの人ビクトリア」(フォンス・フローリス刊)がある。また「スペインのガリシアを知る50章」(あかし書房)において,“中世ガリシア文化における音楽の遺産ー聖ヤコブ典礼音楽について”を執筆。また学習院大学生涯学習センターにおいて「中世スペイン音楽」の講義を、上智大学神学講座において「キリスト教音楽」の講座、スペイン国営セルバンテス文化センターにおいて「中世ガリシア音楽」を受け持つ。2011年にスペイン大使館の後援を得て、「スペインの光のなかのビクトリア」をプロデュースし、サンチアゴ写本の日本初演を行う。 |

![]()

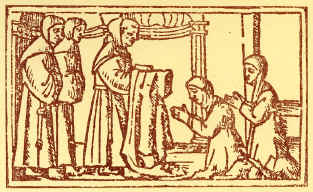

②講座「音楽からみるフランシスカン霊性」

Anonimo ( sec.XVII )

| 日 | 時 | シリーズ講座 内容 |

◆2014年 1月20日(月) |

午前10時~12時 4階聖堂

|

サンパウロ講座シリーズ

サンパウロ宣教センターの聖堂をお借りして長年にわたって行ってきました「音楽にみるフランシスカン霊性」の最終回になります。きょうは音楽以外の方々の協力を得まして、狭い専門性のなかで行ってきました私の講義に少し広がりをもたせて終りにしたいと存じます。 1.杉本ゆり 2.森田貴博(画家) 3.中川晴久(主の羊教会牧師) 4.京紀子(在世フランシスコ会全国会長) 所:

四谷 サンパウロ宣教センター(03-3357-7651) |

|

◆2013年 7月20日(土) |

14時半~16時 2階会議室 |

フランシスコ会典礼音楽について(7) 典礼音楽史上に大きな足跡を残したフランシスコ会の豊かな遺産を顧み、現代に生きる私達自身の恵みとしたいと思います。フランシスコの最高の伴侶、聖クララのための聖務日課はフランシスコの聖務日課と完全な平行関係にあり、典礼における稀なる一致があらわされています。フランシスカンの精神を知るためにはクララをもっと目を向けることが必要です。 たぐいまれな、不屈の精神で清貧の理想を命がけで守りぬいたクララの生涯を讃える聖歌をご一緒に歌います。フランシスコ、およびクララに心を寄せる方々の参加をお待ちしています。 なお、クララの祝日(今年は主日と重なるため教区の教会では祝うことはできません)を目前にしてクララ会の支援のためにクララ会製品によるミニバザー(八王子、桐生などのケーキ、クッキー、絵葉書、ロザリオ、メダイなど)も同時に会場内で行っていますので、こちらもよろしくお願いいたします。 所:

四谷 サンパウロ宣教センター(03-3357-7651) |

|

◆2013年 7月22日(月) |

10時半~12時 4階聖堂 |

|

|

◆2008年

|

10:30~12:00 |

フランシスコ会典礼音楽について(6) 13世紀におびただしく創作されたセクエンツィア〔続唱〕はトリエント公会議で大部分が削除され、わずか数曲のみが歌うことを許されました。そのなかにフランシスコ会士の手によるセクエンツィアが2曲-Dies

irae, Stabat mater-が含まれ、これは、音楽史上多くの名曲を生む霊感の源となりました。この2曲を時代の脈絡のなかで考察し、さらにラウダとの関係も含め、当時のフランシスカンの霊性、そして彼らが果たした文化的、思想史的に重要な役割を共にみていきたいと思います。 |

|

◆2008年 7月14日(月) |

13:00~14:30 | フランシスコ会とラウダ No.1 たぐいまれな音楽的聖人であったアシジの聖フランシスコは音楽を宣教の道具に使いました。 フランシスコ会士たちによって創作され歌われたラウダとは、イエス、聖母マリア、聖人たちを讃える素朴な賛美歌です。これらを通して、フランシスカンの霊性を共に学んでいきたいと思います。 |

| 7月19日(土) | 10:00~11:30 | |

| 8月2日(土) | 10:30~12:30 | フランシスコ会とラウダ No.2 ~マリア・ラウダ~ たぐいまれな音楽的聖人であったアシジの聖フランシスコは音楽を宣教の道具に使いました。フランシスコ会士たちによって創作され歌われたラウダにおいて聖母マリアはどのような役割をもち、どのように歌われたのか、テキストの分析を通してみていきます。また中世イタリア語を味わいながら少し歌ってみましょう。音楽の素養や読譜力は必要ありませんので気楽にご参加ください。これらを通して、フランシスカンの霊性を共に学んでいきたいと思います。 |

| 8月9日 (土) | 13:30~15:30 | |

| 8月18日(月) | 10:30~12:30 | フランシスコ会とラウダ No.3 ~イエス・キリストのラウダ~ たぐいまれな音楽的聖人であったアシジの聖フランシスコは音楽を宣教の道具に使いました。フランシスコ会士たちによって創作され歌われたラウダにおいてイエスの生涯はどのように表現されているのでしょうか? テキストと音楽の分析を通してみていきます。これらを通して、フランシスカンの霊性を共に学んでいきたいと思います。 |

| 13:30~15:30 | ||

| 9月8日(月) | 13:30~15:30 | 音楽にみられるフランシスコの聖痕の表現 フランシスコ列聖後まもなく成立したフランシスコ祝日聖務日課、またフランシスコ祝日のミサ、あるいは民衆的なラウダのなかに、聖痕がどのように表現され、その背後にはどのような問題があったのか考えていきます。また、有名なフランシスコ賛歌Sia laudato San Francescoの冒頭は聖痕を持つ姿のフランシスコが讃えられておりますので写本を見ながら味わってみましょう。 |

| 9月27日(土) | 13:00~15:00 | |

| 10月6日(月) |

10:00~11:30 |

フランシスコ会とラウダ No.4 |

| 10月11日(土) | 10:00~11:30 | |

| 11月17日(月) |

10:30~12:30 |

フランシスコ会とラウダ No.5 |

| 11月22日(土) | 13:30~15:30 | |

| 11月29日(土) | 13:30~15:30 |

フランシスコ会とラウダ、No.6 |

| 12月1日 (月) | 13:30~15:30 | |

| 12月8日(月) | 13:30~15:30 |

フランシスコ会典礼音楽について フランシスコ列聖後まもなく成立したフランシスコ祝日聖務日課、またフランシスコ祝日のミサをはじめ、伝統的なフランシスコ会典礼の聖歌について霊性面からの解説と実際の音楽を味わうことに重点をおきます。典礼音楽史上に大きな足跡を残したフランシスコ会の豊かな遺産を顧みる講座です。 |

| ◆2009年 1月10日(土) |

10:00~12:00 | |

| 1月26日(月) | 10:00~12:00 |

フランシスコ会とラウダ、No.3(2回目)

|

| 2月23日(月) | 10:30~12:00 | フランシスコ会典礼音楽について(2)

フランシスコ列聖後まもなく成立したフランシスコ祝日聖務日課は音楽史上もきわめて価値の高い作品です。それらを含め伝統的なフランシスコ会典礼の聖歌について霊性面からの解説と写本を見ながら実際の音楽を味わうことに重点をおきます(音楽の素養や楽譜が読める必要はありません)。典礼音楽史上に大きな足跡を残したフランシスコ会の豊かな遺産を顧みる講座です。 |

| 2月28日(土) | 10:30~12:00 | |

| 3月28日(土) | 10:30~12:00 |

フランシスコ会とラウダ、No.7~聖霊と三位一体のラウダ~ コルトナ写本は典礼暦にしたがって、教会の典礼で歌われるのと同じような内容のイタリア語の賛歌を創作しています。今回は聖霊降臨と三位一体の歌を解説とともに、実際に音にしてみるということを中心にしたいと思います。ラウダにおいては聖霊は三位一体と深く結びついて表現されます。をなさる方はどうぞ楽器をお持ちください。写本および解読楽譜を使って演 |

| 3月30日(月) | 10:30~12:00 | |

|

6月1日(月) |

13:30~15:00 |

フランシスコ会典礼音楽について(3) 伝統的なフランシスコ会典礼の聖歌について解説を加えながらご一緒に考えていきたいと思います。フランシスコ会外の高位聖職者によるイムヌス、セクエンツィアをテキストにします。音楽の素養や楽譜が読める必要はありません。今までは典礼音楽史上に大きな足跡を残したフランシスコ会の豊かな遺産を顧みる講座でしたが、今回は同時代の詩と音楽を通してフランシスコがどのように讃えられていたかを見ていきます。ディスカッションの時間もたくさんとりたいと思います。 |

|

7月13日(月) |

13:00~15:00 |

フランシスコ会とラウダ、No.8 コルトナ・ラウダはイエス・キリストと聖母マリアの対話、また聖母マリアの悲しみの独白があります。また受難の物語を語り聞かせるための歌もあります。こういったものは中世の典礼劇の発展とどのようなかかわりをもっていたのか、またフランシスコの霊性とどのようにかかわっているのかをみていきたいと思います。 |

| 7月18日(土) | 10:00~12:00 | |

| 12月26日(土) | 15:30~17:00 |

フランシスコ会とラウダ、No.9

|

|

◆2010年 2月15日(月) |

10:30~12:00 | |

| 6月5日(土) | 10:00~12:00 |

フランシスコ会典礼音楽について(4) ~パドヴァの聖アントニオに関する音楽とテキスト~ パドヴァの聖アントニオは広く慕われるフランシスコ会の聖人です。アントニオを讃えるコルトナ・ラウダ、またアントニオの祝日のための聖務日課の音楽、また中世のアントニオ典礼からルネサンス音楽までの流れも概観しながら、アントニオの霊性と音楽について見ていきます。典礼音楽史上に大きな足跡を残したフランシスコ会の豊かな遺産を顧みる講座です。皆様のご参加をお待ちしています。 |

| 6月7日(月) | 10:00~12:00 | |

| 11月1日(月) | 10:00~12:00 4階聖堂 |

フランシスコ会とラウダ No.10 ~ラウダにおける音楽と神学~ 準典礼音楽としてのラウダに13世紀のフランシスカンの痕跡、神学的側面を考察します。また、民衆のイマジネーションの音楽的表現としてのラウダを「イエスの人性」、「罪からの悔悛」、「聖母マリアの嘆き」などをテーマに見ていきたいと思います。 |

| 11月3日(祝) | 14:00~16:00 2階会議室 |

|

|

◆2011年 11月7日(月) |

10:00~12:00 4階聖パウロ 記念チャペル |

フランシスコ会典礼音楽について(5) |

| 11月26日(土) | 14:00~16:00 2階会議室 |

中。

![]()

③「ビクトリア没後400年記念 講座」

Alcazar, Segovia

|

時 |

講座 内容 |

|

|

◆2011年 12月17日(土) |

14:30-16:30 四谷・サンパウロ宣教センター 2階会議室 (15名まで) |

ビクトリア没後400年記念 講座(4)-ビクトリアに至る道 ~中世・ルネサンス スペイン音楽史~ 3月よりビクトリア没後400年記念として、彼の生涯、作品、思想、モテットの分析などをテーマに講座をしてまいりました。最終回の今回はビクトリアに至るまでのスペイン音楽史を振り返り、彼の音響の背景にあるものをおぼろげながらでの探り、彼の中のスペイン的なものを探求したいと思います。 今回、実際に歌いますのは“Intonarium Toletanum”から folio 9v( 復興モザラベ聖歌)とそれに基づくVictoriaのTantum ergo(1583年初出)です。楽譜はこちらで用意いたします。事前に欲しい方はお申し出ください。 参加費:1000円(当日支払い)※17日は場所が会議室になりますのでご注意ください。 ※両日とも同じ内容です。どちらかをお選びください。 資料用意の関係がありますので必ず予約をお願いいたします。 予約先:E-mail: yuri-francesca@nifty.com 電話・ファックス:0422-32-6074 080-5009-4279(杉本携帯) (サンパウロ宣教センターは上智大学と反対の方に出ます。三栄通りを入ってすぐ右手にあります。JR四谷駅から徒歩3分) |

|

12月19日(月) |

10:00-12:00 四谷・サンパウロ宣教センター 4階聖堂 |

|

|

◆2011年 9月10日(土) |

10:00-12:00 四谷・サンパウロ宣教センター 4階聖堂 |

ビクトリア没後400年記念 講座(3)

トマス・ルイス・デ・ビクトリアTomas Luis de Victoria(1548-1611)は後期ルネサンスを代表するスペインの作曲家です。第一回目の講座で、彼の理解の手がかりとなる、スペイン的特性、トレド聖歌集について、また生涯と音楽史的背景、彼の思想、自筆楽譜に見る彼の性格などについて話をいたしました。2回目は処女出版のモテット集から聖週間聖務日課曲集への連続性と、そこにみられるドラマトゥルギーと典礼の脈絡における作品理解に焦点をあてました。今回は1572年出版のモテットよりSalve Regina, および Vadam et circuibo の2曲をとりあげて以下のような楽曲注解と分析、史的、霊性史的な観点から考察し、実際に歌っていきます。 Salve

Regina について ※必ず予約をお願いいたします。 (18、20日とも同じ内容です。どちらかをお選びください。日によって場所が違いますのでご注意ください)サンパウロ宣教センターは上智大学と反対の方に出ます。三栄通りを入ってすぐ右手にあります。JR四谷駅から徒歩3分くらい(電話:03-3357-7651) |

|

9月5日(月) |

10:00-12:00 四谷・サンパウロ宣教センター 4階聖堂 |

|

|

◆2011年 6月18日(土) |

14:00-16:00 四谷・サンパウロ宣教センター 2階会議室 |

ビクトリア没後400年記念 講座(2)

トマス・ルイス・デ・ビクトリアTomas Luis de Victoria(1548-1611)は後期ルネサンスを代表するスペインの作曲家です。第一回目の講座で、彼の理解の手がかりとなる、スペイン的特性、トレド聖歌集について、また彼の生涯と音楽史的背景、彼の思想、自筆楽譜に見る彼の性格などについて話をいたしました。2回目は作品そのものに焦点をあててみていきたいと思います。処女出版のモテット集から聖週間聖務日課曲集への連続性と、そこにみられるドラマトゥルギーと典礼の脈絡における作品理解に焦点をあてながら、後期ルネサンスにおけるビクトリアの音楽史的位置づけを再考察したいと思います。 一回目の講座を受講していなくても単発参加でも支障はありません。講座参加に専門知識は必要ありませんが、ビクトリアに興味があり、好きであることが前提です。 資料用意の関係がありますので必ず予約をお願いいたします。 (18、20日とも同じ内容です。どちらかをお選びください。日によって場所が違いますのでご注意ください)サンパウロ宣教センターは上智大学と反対の方に出ます。三栄通りを入ってすぐ右手にあります。JR四谷駅から徒歩3分くらい(電話:03-3357-7651) |

| 6月20日(月) | 10:00-12:00 四谷・サンパウロ宣教センター 4階聖堂 |

|

|

◆2011年 3月12日(土) |

14:30~16:00 サンパウロ宣教センター 《会議室》 (15名まで) |

ビクトリア没後400年記念講座(1) トマス・ルイス・デ・ビクトリア Tomas Luis de Victoria(1548-1611) は後期ルネサンスを代表するスペインの作曲家です。合唱愛好家のなかでも人気のある作曲家として最近は演奏される機会も増えてきました。彼の音楽の響きの魅力はどこに由来するのか、彼はどのような人生をたどり、どのような思想の持ち主であったか、作品はどのような傾向を示しているのか、などについて私がもてる範囲の知識をわかちあい、これから演奏する方々の参考にしていただきたいと思います。 彼は黄金時代のスペインで生を受けましたが、中世時代からのレコンキスタ(国土回復運動)終結まで、スペインはヨーロッパのどこの国とも異なる宗教的多元構造のなかを歩んできました。当然中世スペイン音楽も独自の様相を示しています。それらの集大成としてビクトリアの作品を振り返ってみたいと思います。 講座参加に専門知識は必要ありませんが、ビクトリアの曲を歌ったことがあるか、演奏を聴いたことがある、ということが前提です。 席に限りがありますので必ず予約をお願いいたします。 |

| 3月14日(月) | 10:00~12:00 サンパウロ宣教センター 《聖堂》 (30名まで) |

|

|

場所: 四谷 サン・パウロ宣教センター |

||

![]()

◆過去の講座記録-2へ◆

①「ラウダを歌う会」

![]()

♪コンサートのお知らせはこちら♪

Laudesi

Tokyo

![]()

Chapel in Institute ST.GREGORY

ガッレリア・アッシジ

〒277-0863 千葉県柏市豊四季119-29

Tel & Fax 04-7103-8005

Email: assisi@jcom.home.ne.jp

http://members3.jcom.home.ne.jp/assisi/